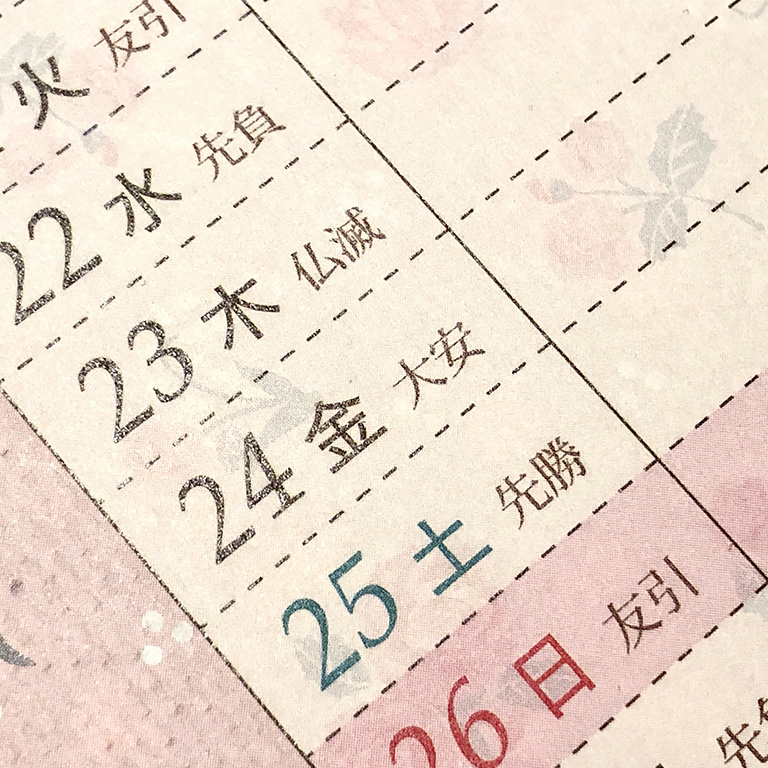

カレンダーを見ると「大安」や「仏滅」といった文字を目にすることがありますが、これらは「六曜(ろくよう)」と呼ばれる、その日の吉凶を表す指標です。結婚式や引越しなどの大切な日取りを決める際に参考にされることが多く、現代の日本社会においても重要な文化的要素となっています。

六曜とは何か

六曜とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つから構成される暦注の一種で、その日の吉凶や運勢を占う際の指標として用いられています。14世紀頃に中国から日本に伝えられ、江戸時代末期から広く庶民の間で使われるようになりました。

旧暦の各月1日には決まった六曜が配当され(1月・7月は先勝、2月・8月は友引など)、以後順番に配置されていく仕組みとなっています。

各六曜の意味と吉凶

大安(たいあん・だいあん)

「大いに安し」という意味を持ち、六曜の中で最も縁起が良いとされる大吉日です。何をするにも吉とされ、特に結婚式や開業などの慶事に選ばれます。一日中どの時間帯でも吉とされています。

友引(ともびき)

本来は「勝負なし」という意味でしたが、現在は「友を引く」という意味で理解されています。結婚式などの慶事には良い日とされる一方、葬式は「友を冥土に引き寄せる」として避けられます。朝夕は吉、正午は凶とされています。

先勝(せんしょう・せんかち・さきかち)

「先んずれば即ち勝つ」という意味で、急ぐことが吉とされます。午前中が吉、午後2時から6時までは凶の時間帯とされています。

先負(せんぶ・せんまけ・さきまけ)

「先んずれば即ち負ける」とされ、急用や勝負事を避け、平静を保つことが良いとされます。午前中は凶、午後は吉とされています。

赤口(しゃっこう・しゃっく・せきぐち)

陰陽道の「赤舌日」に由来し、六曜の中では仏滅に次ぐ凶日とされます。火の元や刃物に注意が必要とされ、正午のみ吉、その他の時間帯は凶とされています。

仏滅(ぶつめつ)

「仏も滅するほどの大凶日」とされ、六曜の中で最も縁起が悪い日です。婚礼などの祝い事は避けるべきとされますが、葬式や法事には問題ないとされています。

六曜の歴史と現代的意義

六曜は明治時代に「迷信である」として一時使用が禁止されましたが、第二次世界大戦後に政府の統制が解除され、現在に至っています。アンケート調査によると、イベント時に六曜を気にする人は約52%、気にしない人は約39%という結果が出ており、現代でも一定の影響力を持っています。

実生活での活用方法

結婚式や葬式など多くの人が関わる行事では、六曜を気にする方がいる可能性を考慮することが重要です。自分が気にしなくても、参加者の中に六曜を重視する方がいるかもしれません。一方で、六曜は宗教とは全く関係がなく、科学的根拠もないため、ケースバイケースで判断することが賢明です。

六曜は日本の伝統的な暦注として長い間親しまれてきた文化です。迷信と考える人もいれば、大切な指標と考える人もいます。重要なのは、六曜の意味を正しく理解し、周囲の人々の気持ちにも配慮しながら、適切に活用することです。